·

行草書法的意義及行草的線條特征簡述:

行草書法論述的意義:首先,它讓讀者清楚地明白真書和行草字體的藝術(shù)特點(diǎn)和功用,從而能正確地學(xué)習(xí)和創(chuàng)作。其次,這對(duì)整個(gè)唐朝乃至后世的書論影響都很重大。后世書論家談到真書和行草,都是在他的基礎(chǔ)上進(jìn)行發(fā)揮,比如張懷瓘、姜夔等。最后,它對(duì)真書和行草的創(chuàng)作起到有力的指導(dǎo)作用。我們知道楷書和行草成為了唐代成就最高的兩種書體,在書法史上的地位極高,而《書譜》作為初唐最有價(jià)值的書論,它功不可沒。

行草的形體,變化多端。張懷瓘說:真書如立,行書如行,行草如走(跑)。姜夔認(rèn)為,行草不但要具備“行草如走”的特點(diǎn),而且,也要具備楷書的端莊、行書的幽雅的姿態(tài)。姜夔舉出王羲之行草能于同處不同,但整體上又是統(tǒng)一的,達(dá)到達(dá)樣的境界,是從心所欲,不逾矩。他書法多于意,行草意多于法。故不單言草者,意法相害;善言草者,意法相成。草之意法,與篆隸正書之意法,有對(duì)待,有旁通;若行,故草之屬也。

行草最重要的一個(gè)特點(diǎn)是它線條的獨(dú)立性,我們在行草中可以講“骨肉停勻、骨肉的對(duì)比和骨肉的單向夸張;而在篆、隸、楷中沒有辦法解釋這方面的概念,因?yàn)椋鼈兊慕Y(jié)構(gòu)對(duì)這個(gè)概念有所制約,它的線條必須服從于結(jié)構(gòu)的規(guī)則。比如:我們不能把篆書的筆畫夸張成骨肉對(duì)比強(qiáng)烈的線條,清代的傅山曾要把篆書做成行草一樣,但在別人眼里那還是“旁門左道”。只有行草的線條獨(dú)立于結(jié)構(gòu),所以,我們把骨肉停勻、骨肉的對(duì)比夸張作為行草線條的藝術(shù)表現(xiàn)的方式。

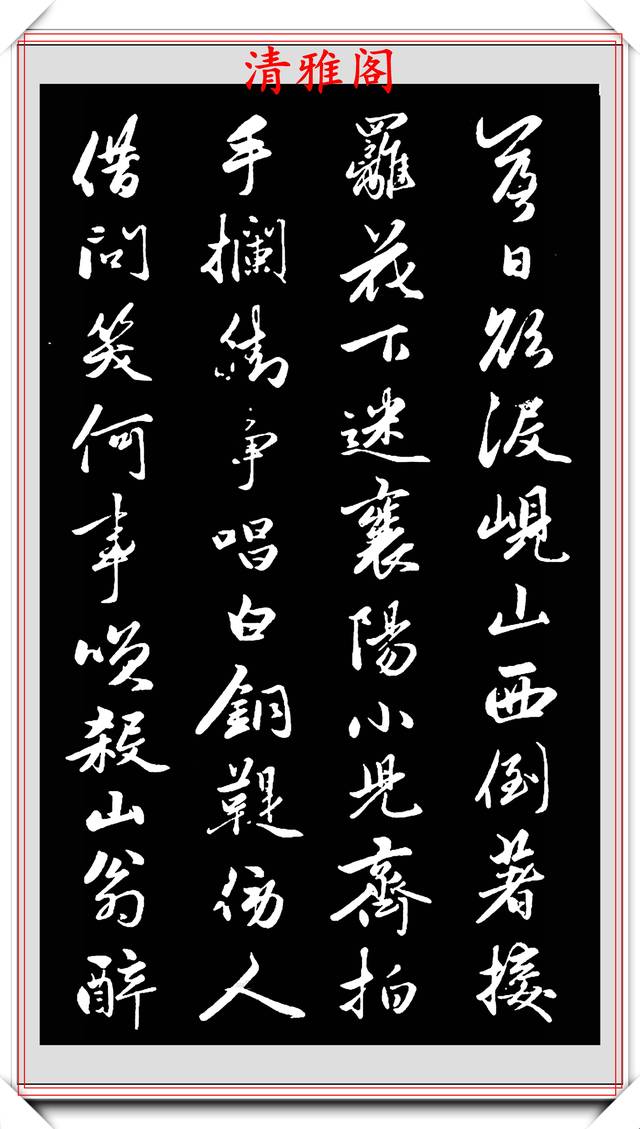

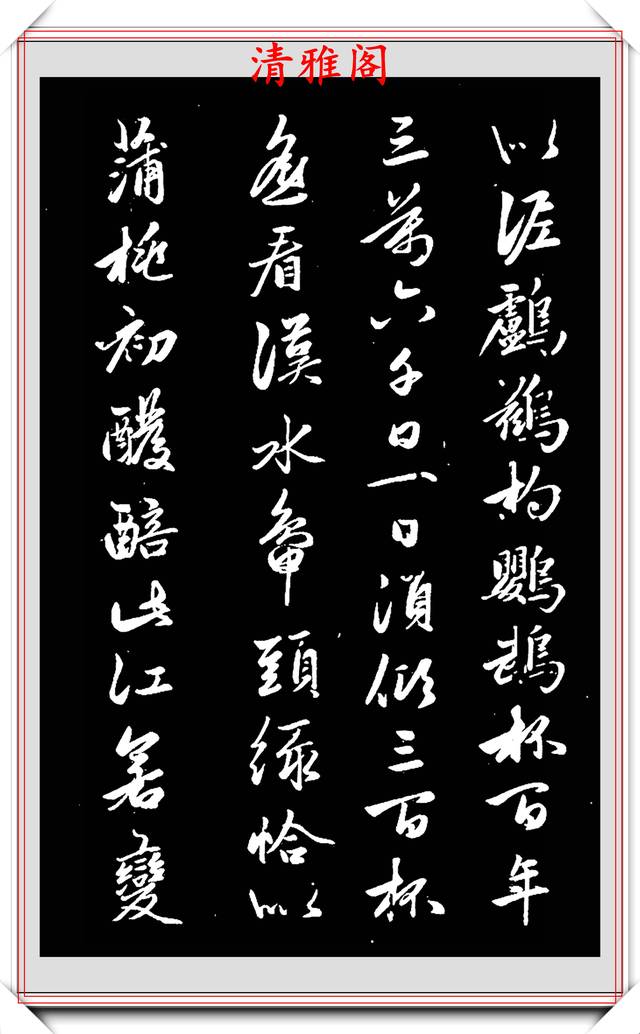

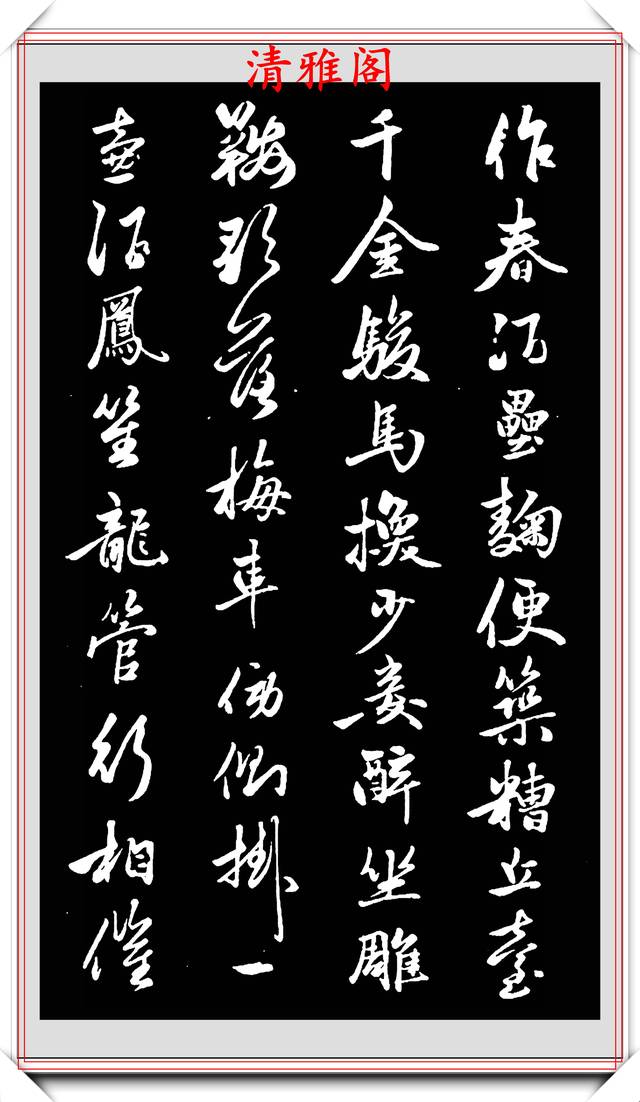

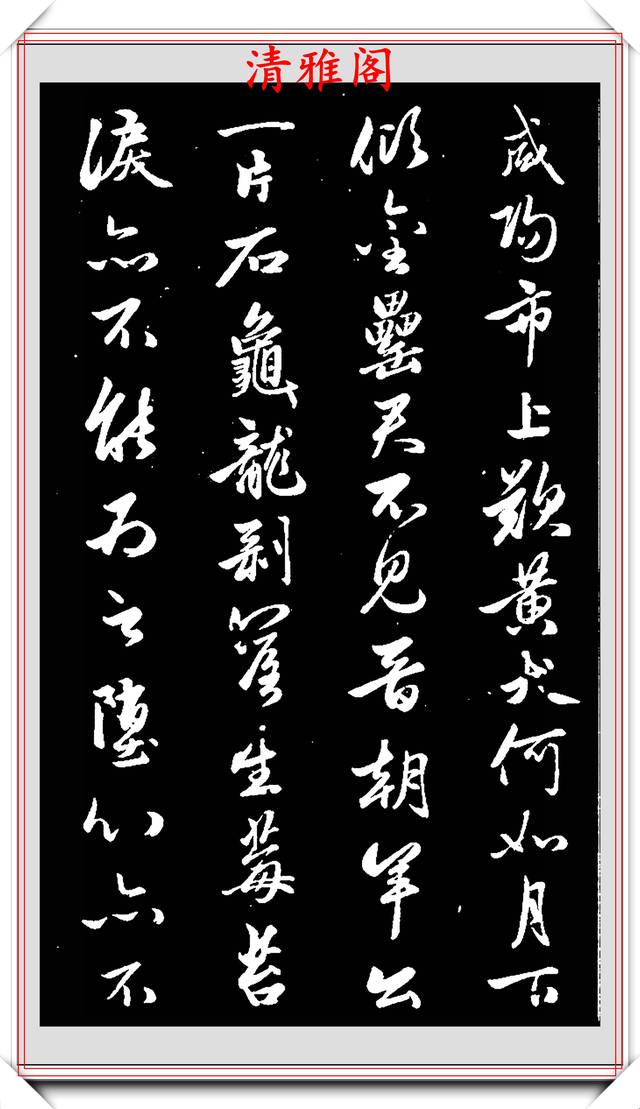

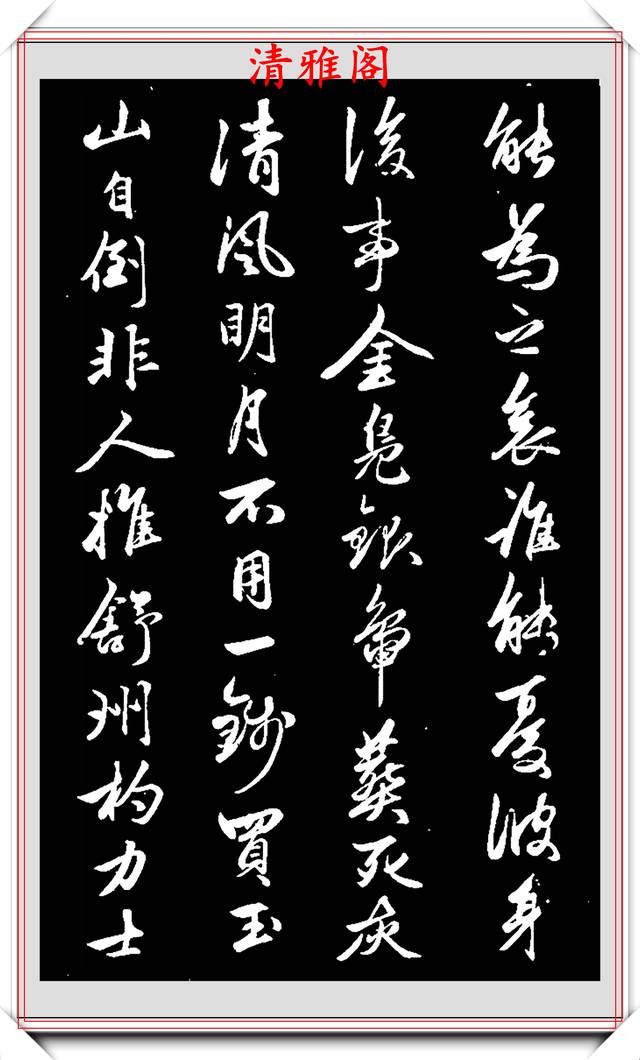

趙子昂行草創(chuàng)作《襄陽歌》欣賞:

書者介紹:

趙子昂(趙孟頫),漢族,號(hào)松雪道人 ,又號(hào)水晶宮道人、鷗波,中年曾署孟俯。浙江吳興(今浙江湖州)人。南宋末至元初著名書法家、畫家、詩人,宋太祖趙匡胤十一世孫、秦王趙德芳嫡派子孫。

趙體字的用筆以中鋒為主,方圓兼?zhèn)洌P畫之間連筋帶骨,柔軟中寓顯蒼勁,動(dòng)靜結(jié)合,筆畫干凈利索,方圓兼?zhèn)洹W煮w間架結(jié)構(gòu),寬闊有度,方正兼容,外柔內(nèi)剛,骨力提拔。灑脫而不失緊斂,飄逸不失嚴(yán)謹(jǐn)。看似無章,實(shí)為有韻。學(xué)趙體字,最難的是筆畫之間的連接呼應(yīng)。

書法筆法的技巧及行草性情簡述:

在筆法技巧中,運(yùn)筆的速度是絕對(duì)不可忽視的技巧之一。筆速不只是一個(gè)簡單的快與慢的問題,它與所要書寫的墨色、字體,所要表現(xiàn)的風(fēng)格、節(jié)奏有著極為密切的關(guān)系。筆速本身既能完美地表現(xiàn)這幾個(gè)方面,又要受到這幾個(gè)方面的制約。不管怎樣發(fā)力與鋒變,必須是以刻畫準(zhǔn)確而高質(zhì)量的點(diǎn)畫線條為宗旨的。若求點(diǎn)畫線條造型的準(zhǔn)確,首先是要發(fā)力與鋒變的準(zhǔn)確。不同的點(diǎn)畫,不同的字體,不同的風(fēng)格,需要不同的發(fā)力方法和鋒變技巧。

行草性情的表現(xiàn)需要書家筆墨技能亦即法則的支撐。孫過庭在論及行草形質(zhì)和性情時(shí)指出,構(gòu)成行草形態(tài)質(zhì)地的主要特征是“使轉(zhuǎn)”,最能體現(xiàn)行草性情的是“點(diǎn)畫”。“一畫之間,變起伏于峰杪;一點(diǎn)之內(nèi),殊衂挫于毫芒”(唐孫過庭《書譜》)。行草的態(tài)勢。流動(dòng)和變化皆源于點(diǎn)畫的精微 全部缺乏精微點(diǎn)畫的草全部 無法表達(dá)全部內(nèi)涵的。而點(diǎn)畫合乎筆法方能臻精微。用筆不合法度,不到位,點(diǎn)畫則難免出現(xiàn)病態(tài),浮滑軟薄、妄生圭角、釘頭鼠尾、飛蓬蔓草、也就出“俗字”。正如清包世臣所言:“世人知真書之妙在使轉(zhuǎn),而不知行草之妙在點(diǎn)畫,此草法之所以不傳也。”

本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請

點(diǎn)擊舉報(bào)。