·

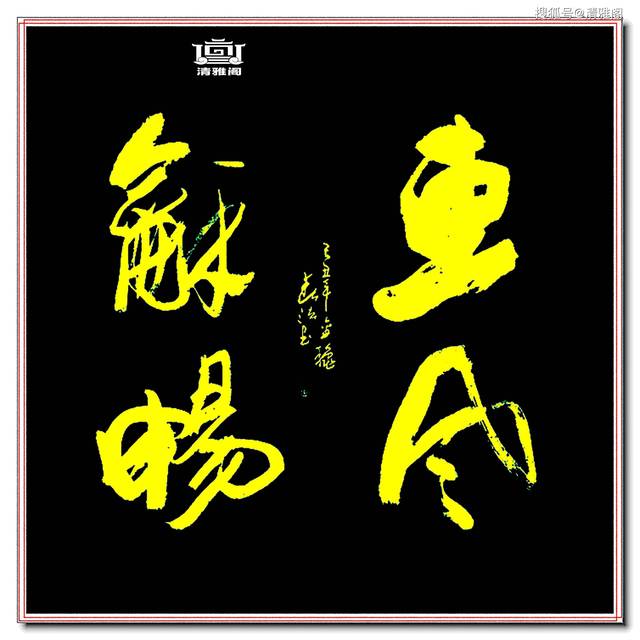

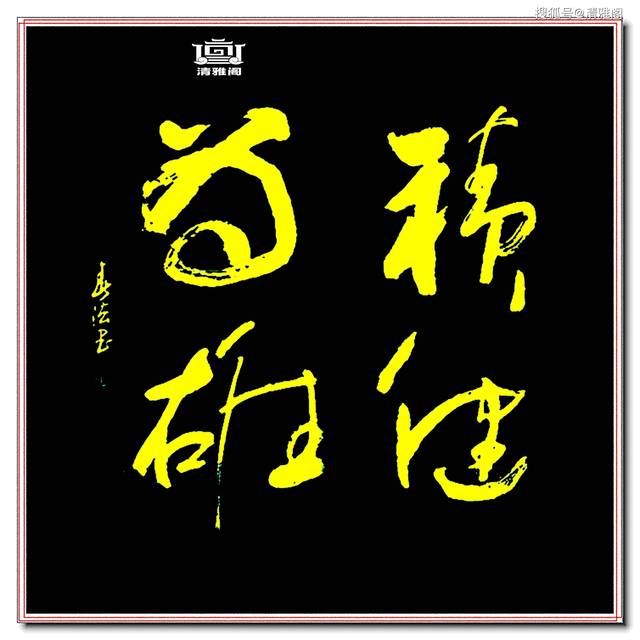

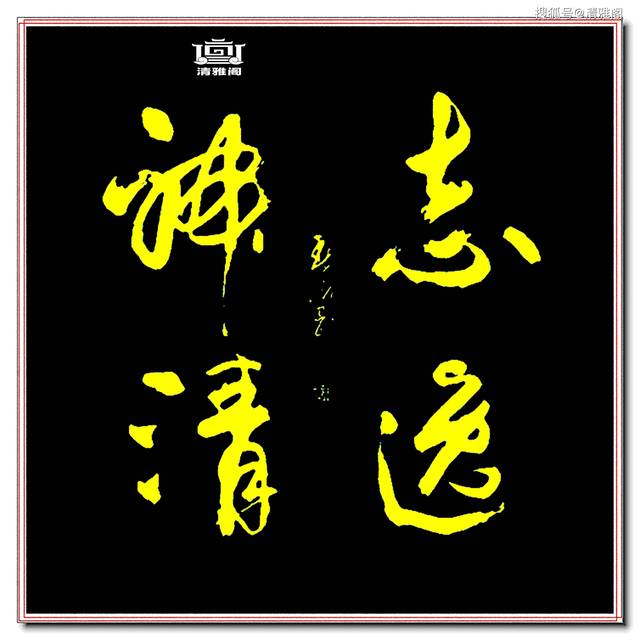

余春法,1940年出生,福建古田人,號苦竹山人。福建書法家,師從現代著名書法家李若初先生和著名篆刻家周哲文先生,擅長行草,作品多次入選全國書畫展,先后獲第一、二、三屆全國土地書畫展三等獎、一等獎和優秀獎,全國民間工藝美術書法大展特別金獎,中國首屆壽星杯書法大獎賽佳作獎等,作品入編《中國書法家作品選集》《全國書畫藝術展優秀作品集》《當代書畫藝術家優秀作品集》等專輯,出版有《余春法書法集》。現為福建省書法家協會會員、泰寧書畫協會理事長等。

余春法自幼好書法篆刻,對書法與篆刻情有獨鐘,先選學《柳公權玄秘塔》,后學二王行草,遍臨鐘、顏、褚、米諸家碑帖,數十年筆耕不輟,集諸名家之精華,融會貫通、求形求神、清新爾雅、骨高遒勁、自成一體,方寸之間,靈動奇思,常有撼人之作。余春法的書法作品于清秀之中深蘊雅美,于動靜之間深藏古樸高潔,令人耐看、耐思耐讀,無論結體還是款式,皆于虛實通變中求整體的協調統一,顯出魅力和大氣,故其書法作品深受各界人士好評,在全國書法界享有崇高聲譽。

草書書法介紹:

草書:漢字的一種書體,特點是結構簡省、筆畫連綿。形成于漢代,是為了書寫簡便在隸書基礎上演變出來的。有章草、今草、狂草之分。在狂亂中覺得優美。有“書圣”之稱王羲之用的就是草書。

草書,是為了書寫便捷而產生的一種書體。《說文解字》中說:“漢興有草書”。草書始于漢初,其特點是:存字之梗概,損隸之規矩,縱任奔逸,赴速急就,因草創之意,謂之草書。

廣義的草書:

是指草寫的書體。它包括兩種情況:一是,在文字不統一的遠古時代,自然不會有統一規范的草書,那時出現的潦草的字,就屬于廣義的草書;二是在文字統一后,在應急的情況下,或者是在起草文書稿件、記錄他人談話時,行筆快捷,筆畫連帶、省略,信手寫的不規范的潦草的字,這種潦草的字很難用于交流,隔久了甚至連寫字的人也難以識別,這種潦草的字就屬于廣義的草書。

二王簡介:

王羲之

王羲之(303-361):字逸少,號澹齋,原籍瑯琊臨沂(今山東臨沂),后遷居山陰(今浙江紹興),官至右軍將軍,會稽內史,是東晉偉大的書法家,被后人尊為書圣。他出身于書法世家,伯父王翼、王導,堂兄弟王恬、王洽等都是當時的書法名手。

王獻之

王獻之(344-386):字子敬,會稽山陰(今浙江紹興)人。官至中書令,故世稱大令,是王羲之的第七子。幼時從他父親學書,后來取法張芝,別創新法,自創一格,與父齊名,人稱"二王"。他的書法,兼精楷、行、草、隸各體,尤以行草擅名。他的楷書以《洛神賦十三行》為代表,其行書以《鴨頭丸帖》最著。草書名作《中秋帖》,列為清內府"三希帖",之一。《墨林快事》評其書曰:"筆畫勁利,態致蕭辣,無一點塵土氣,無一分桎梏束縛。"

王獻之是魏晉書家群體中的一位巨子。父親王羲之的悉心的傳授和指導,使他奠定了堅實的筆法基礎。由于他是魏晉名家中晚出的一位,客觀上為他提供了博采眾家之長、兼善諸體之美的機遇,贏得了與王羲之并列的藝術地位和聲望。

本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發布,如發現有害或侵權內容,請

點擊舉報。