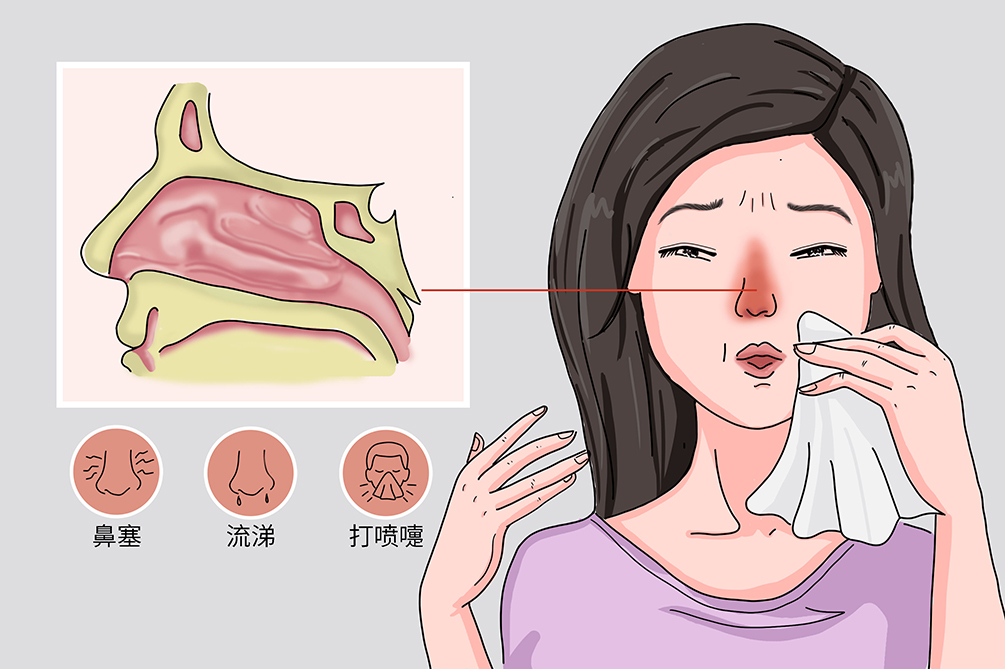

鼻炎即鼻腔炎性疾病,是病毒、細菌、變應原、各種理化因子以及某些全身性疾病引起的鼻腔黏膜炎癥。鼻炎的主要病理改變是鼻腔黏膜充血、腫脹、滲出、增生、萎縮或壞死等。

并發疾病

急性鼻竇炎、急性中耳炎、急性咽炎

治療周期

不同類型治療周期不同

臨床癥狀

鼻塞、頭痛、流鼻涕

好發人群

兒童、青壯年

常用藥物

孟魯司特鈉、布地奈德、丙酸氟替卡松鼻噴霧劑

常用檢查

鼻腔鏡檢查、鼻竇CT、皮膚點刺試驗、MRI

疾病分類

鼻炎在臨床中可以分為很多種類型,主要包括:

是由病毒感染引起的鼻腔黏膜急性炎癥性疾病,俗稱傷風、感冒。癥狀包括鼻塞、流涕、發熱等,病程通常在7~10天。200種以上的病毒和急性鼻炎相關。四季均可發病,冬季更為多見。機體因全身和局部因素而抵抗力下降時,易于發病。

是鼻腔黏膜和黏膜下層的慢性炎癥性疾病,臨床表現以鼻腔黏膜腫脹、分泌物增多、病程持續數月以上或反復發作為特征。慢性鼻炎又分慢性單純性鼻炎、慢性肥厚性鼻炎。

一般認為長期受外界的物理或化學物質的刺激所致,如長期粉塵的機械性刺激、空氣過熱、過干的影響等,本病是一種常見的職業性慢性鼻炎。

是一種緩慢發生的彌漫性、進行性鼻腔萎縮性病變,鼻腔黏膜,包括黏膜下血管、腺體、骨質等出現萎縮,特別是鼻甲會出現萎縮。

干酪性鼻炎及鼻竇炎是鼻腔或鼻竇內積聚惡臭的干酪狀團塊,日久侵襲周圍組織和骨質,嚴重者可發生鼻部畸形,臨床上較少見。

又稱變應性鼻炎,是指特應性個體接觸變應原后,主要由IgE介導的介質(主要是組胺)釋放,并有多種免疫活性細胞和細胞因子等參與的鼻黏膜非感染性炎性疾病。

藥物性鼻炎是不恰當的鼻腔用藥,長期持續作用,以及因治療其他疾病而出現的藥物副作用的結果。病因主要是長期使用滴鼻藥,比如麻黃素、滴鼻凈等藥物。霧化吸入藥物,由于咽喉炎、哮喘長期應用緩解癥狀的氣霧劑,造成鼻肺反射綜合征,出現鼻咽阻塞、憋氣的現象。抗高血壓的藥物,長期應用也可以引起頭暈、鼻塞不適的癥狀。

接觸花粉、塵螨等易引起過敏的過敏原而導致的鼻炎,該種類型的鼻炎有一定的遺傳傾向。

病因

鼻炎是多種原因引起的鼻腔炎性疾病,不同的類型,其病因各不盡相同,即使在同一類型中也存在異質性。

主要病因

具有遺傳性,接觸花粉、塵螨等過敏原可引發該疾病。

可因維生素缺乏、內分泌紊亂等因素引起發病,

長期使用霧化吸入藥物或是麻黃素等藥物,會造成鼻肺反射等,繼而引起發病。

空氣過熱或是長期受粉塵的刺激等,會引起發病。

流行病學

鼻炎為流行性疾病,全年均可發生,但以秋、冬、春之交,氣候變化不定的季節好發。各年齡組均可發生,尤以兒童和青壯年最為好發。

好發人群

人群普遍易感鼻炎,其中兒童和青壯年更為好發。

誘發因素

受涼、疲勞、營養不良、維生素缺乏以及各種全身慢性疾病,均可使機體免疫功能和抵抗力下降,誘發本病。

鼻中隔偏曲、鼻腔狹窄、異物、腫瘤妨礙鼻腔通氣引流,使病原體易局部存留,反復發生炎癥。

急性鼻炎反復發作或治療不徹底,可變為慢性鼻炎。

職業和環境因素,長期吸入各種粉塵,如煤、巖石、水泥、面粉、石灰等可損傷鼻黏膜纖毛功能。各種化學物質及刺激性氣體,如二氧化硫、甲醛及酒精等均可引起慢性鼻炎。

癥狀

由于鼻炎的種類不同,癥狀有所差別,但鼻炎患者常出現鼻塞、流鼻涕、鼻癢、打噴嚏等多種癥狀。

典型癥狀

潛伏期1~3天,初期表現鼻內干燥、灼熱感或癢感和噴嚏,繼而出現鼻塞、水樣鼻涕、嗅覺減退和閉塞性鼻音,繼發細菌感染后鼻涕變為黏液性、黏膿性或膿性。全身癥狀因個體而異,多數表現全身不適、頭痛和發熱(37.0~38.0℃)等。

鼻塞、鼻涕增多為主要癥狀,還可伴有嗅覺減退、閉塞性鼻音、鼻后滴漏、鼻根部不適、頭痛等癥狀。

可出現打噴嚏、鼻塞癥狀,嚴重時可能還會導致嗅覺減退。

會有鼻堵,甚至有惡臭等癥狀。

主要以鼻塞癥狀為主,甚至癥狀會隨著使用藥物時間加長而加重。

并發癥

鼻腔炎癥經鼻竇開口向鼻竇內蔓延,引起急性化膿性鼻竇炎,其中以上頜竇炎及篩竇炎多見。

感染經咽鼓管向中耳擴散所致。

感染經鼻咽部向下擴散可引起急性咽炎,小兒、老人及抵抗力低下者還可并發肺炎。

感染向前直接蔓延可導致鼻前庭炎。

就醫

根據患者的病史、鼻部檢查、鼻內鏡檢查、過敏原檢查以及鼻竇CT等,可作出本病的臨床診斷。

就醫指征

鼻癢并伴有陣發性噴嚏、大量清水樣鼻涕以及鼻塞等,應及時就醫。

出現不明原因的嗅覺減退、閉塞性鼻音、鼻后滴漏、鼻根部不適、頭痛等癥狀,應立即就醫。

就診科室

大多患者優先考慮去耳鼻喉科就診。

若患者出現其他嚴重不適反應或并發癥,如頭痛、頭昏等,可到相應科室就診,如神經內科等。

如果患者有過敏史,或者因為接觸到過敏因素發生鼻炎,可以到去過敏反應科就診。

醫生詢問病情

因為什么來就診的?

目前都有什么癥狀?(如鼻塞、頭痛、頭昏、鼻子不通氣等)

既往有無其他的病史?

癥狀持續了多久?

可有上呼吸道感染的病史?

需要做的檢查

前驅期鼻黏膜充血、干燥,卡他期鼻黏膜彌漫性充血、腫脹,總鼻道或鼻腔底充滿水樣或黏液性分泌物。

通過對鼻腔、鼻咽部以及鼻竇開口結構的檢查,明確炎癥范圍。

標準化變應原試劑,在前臂掌側皮膚點刺,20分鐘后觀察結果,可區分變應性鼻炎與非變應性鼻炎。

根據免疫球蛋白IgE免疫測定區分過敏性鼻炎與非過敏性鼻炎。

鼻阻力測定和鼻聲發射測定是目前臨床用來客觀評價鼻腔通氣狀況的方法。

鼻竇CT及MRI檢查,用于鑒別診斷。

診斷標準

典型癥狀如鼻塞、流鼻涕、頭痛、鼻癢等。

鼻腔檢查,在前驅期可發現鼻黏膜充血、干燥,卡他期鼻黏膜彌漫性充血、腫脹,總鼻道或鼻腔底充滿水樣或黏液性分泌物。

在前鼻鏡下可以觀察到下鼻甲及中鼻甲的黏膜改變。

影像學檢查可進一步明確鼻竇是否存在新的生物和炎癥。

鑒別診斷

急性鼻炎病程延長,恢復期內癥狀不減輕,反而加重,如頭痛明顯、大量膿涕、中鼻道或嗅裂有膿,以及局部出現壓痛。還有血中白細胞增多、中性粒細胞比率增加,而影像學檢查示竇腔密度增高、黏膜增厚,甚至可見液氣面。

鼻塞多以單側為主,鼻竇CT以及鼻竇MRI可以做鑒別診斷。

多由顱骨和鼻骨骨折、顱內手術等引起,可引起單側或雙側鼻腔流水物,低頭明顯,無鼻堵、噴嚏等表現,通過鼻內鏡檢查可以鑒別診斷。

治療

鼻炎的治療以藥物治療為主,當經藥物治療癥狀無改善,嚴重影響生活質量或合并鼻竇炎、鼻息肉等疾病的患者,可考慮進行手術治療。

治療周期

鼻炎可短期改善癥狀,但目前尚不可根治,需要終身間歇性治療。

藥物治療

具有抗過敏作用,對打噴嚏和鼻癢的患者有效。

如孟魯司特鈉,具有預防和減少黏膜炎癥的作用。

麻黃堿液、羥甲唑啉或賽洛唑啉滴鼻液,一般連續應用不超過一周。

如布地奈德、丙酸氟替卡松鼻噴霧劑等,可用于兒童,有助于減輕鼻腔黏膜水腫,改善鼻腔、鼻竇引流。

涂鼻可保護鼻腔黏膜,抑制細菌生長。

如用生理性鹽水等沖洗鼻黏膜,可改善鼻部癥狀,鼻腔大面積創傷者等禁用。

手術治療

主要用于下甲黏膜增生肥厚患者。

主要用于下甲骨質增生的患者。

如中鼻甲肥大影響呼吸、嗅覺、鼻竇引流或頭痛,可切除部分中鼻甲。

適用于合并鼻竇炎、鼻息肉的患者。

預后

由于病因、治療效果對于患者都有所不同,因此相關愈后也不盡相同。急性鼻炎具有自愈性,大概一周后癥狀可好轉,慢性鼻炎和過敏性鼻炎等需長期治療。

復診

對于不同類型的鼻炎,其復診時間也不同。急性鼻炎復診時間為治療1周后,慢性鼻炎為3~6周,其他類型需要根據具體的恢復情況來定。

飲食

鼻炎患者應注意膳食多樣化,避免不規律進食,需清淡飲食、戒煙、酒,避免辛辣、刺激性以及太甜、太咸的食物。

護理

鼻炎患者的護理以使鼻部感染、鼻塞、鼻腔黏液等不適癥狀消失為主,還需避免發生感染,或在感染發生時能被及時發現和處理等。

日常護理

了解治療各種類型鼻炎藥物的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,患者遵醫囑正確服用。

加強體育鍛煉,以提高自身免疫功能。

指導患者改善生活環境,避免過敏原。

特殊注意事項

使用減充血滴鼻液的時間不宜超過7天,以免形成藥物性鼻炎。

兒童可短期使用濃度較低的血管收縮劑類藥物。

因鼻炎可引發鼻竇炎等其它疾病,所以當出現鼻塞、頭痛、頭昏、鼻部不透氣嗅覺減退等癥狀時,應及時就醫。

預防

鼻炎是一種呼吸道的常見病、多發病,建立良好的生活習慣對預防疾病發生,或避免疾病進一步加重有益處,比如鼻炎患者應加強鍛煉,以增強抵抗力。注意保暖,盡量避免受涼、感冒。

早期篩查

鼻炎種類較多,其中過敏性鼻炎有一定遺傳傾向。若有過敏性鼻炎家族史,兒童期可進行相關過敏原檢測。

鼻炎常見的檢查方法有鼻鏡的檢查,包括前鼻鏡、后鼻鏡、鼻咽鏡,而影像學檢查包括鼻竇CT和MRI等。一旦有鼻炎,會有鼻腔黏膜的體征變化。

預防措施

合理膳食,三餐規律,避免刺激性飲食和海鮮類食物。宜清淡飲食、低脂、少油、少糖、少鹽,定時定量進餐。

經常運動,如慢跑、游泳等。

保持室內空氣流通、清潔,經常洗鼻子,以改善鼻黏膜的血液循環,增強鼻子對天氣變化的適應能力,預防感冒等呼吸道疾病。